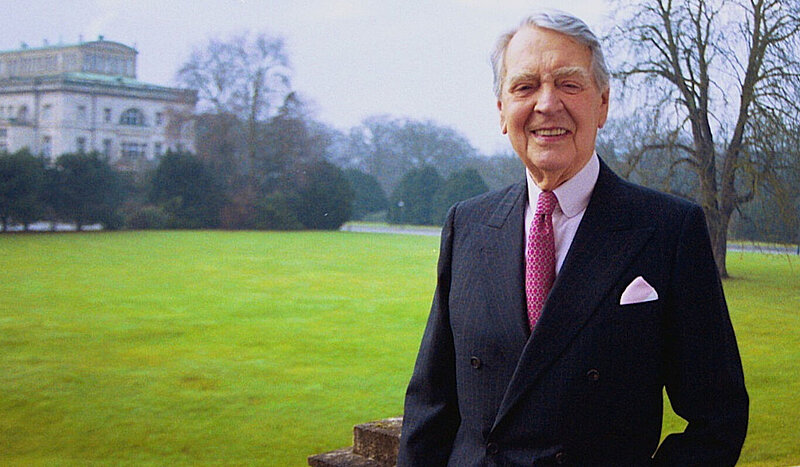

Prof. Dr. h. c. Walther Tröger

- Name Prof. Dr. h. c. Walther Tröger

- Geboren am 4. Februar 1929 in Wunsiedel

- Todestag 30. Dezember 2020 in Frankfurt am Main

- Aufnahme Hall of Fame 2019

- Rubrik Gestalter & Denker

Prof. Dr. h. c. Walther Tröger

Ämter im Sport

(Auswahl)

- Generalsekretär des Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverbandes und Geschäftsführer für olympische Fragen im Deutschen Sportbund (1951 - 1961)

- Mitglied der IOC-Kommission für das olympische Programm (1971 – 1994)

- Bürgermeister des Olympischen Dorfes in München (1972)

- Vizepräsident des Deutschen Basketball-Bundes (1976 – 2006)

- Achtfacher Chef de Mission der deutschen Olympiamannschaften bei den Olympischen Winterspielen (1976 – 2002)

- Ehrenamtlicher IOC-Sportdirektor (1983 – 1990), Vorsitzender (seit 1984 Mitglied) der IOC-Kommission „Sport für alle“ (seit 1990) und IOC-Delegierter für den Behindertensport

- IOC-Mitglied 1989 - 2009, danach Ehrenmitglied

- Präsident des Nationalen Olympischen Komitees für Deutschland (1992 – 2002), davor Geschäftsführer (1961-1970) & Generalsekretär (1970 - 1992), zuletzt Ehrenpräsident

- Vorstandsmitglied (1975 – 2002), stv. Vorsitzender (1992 – 2002), Ehrenmitglied (2003 – 2006), ab 2006 Ehrenmitglied des Aufsichtsrats der Stiftung Deutsche Sporthilfe

- Mitglied des Exekutivkomitees der Europäischen Olympischen Komitees (1995 – 2005)

Auszeichnungen

(Auswahl)

- Ehrenmitglied des Internationalen Olympischen Komitees

- Ehrenmitglied des Aufsichtsrats der Stiftung Deutsche Sporthilfe

- Order of Merit des Basketball-Weltverbandes FIBA

- Ehrenmitglied des Deutschen Basketball Bunds (DBB), des Deutschen Leichtathletik-Verbands (DLV), der International Basketball Federation (FIBA) und des Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverbands (ADH)

- Ehrendoktorwürde der Universität Busan (Südkorea) in Anerkennung seiner Leistungen bei der Entwicklung der kulturellen Bedeutung des Sports 2008

- Ehrendoktorwürde der Kyungnam University, Masan, Südkorea, & United States Sports Academy

- Kommandeurkreuz und Verdienstorden der Republik Polen für die deutsch-polnische Zusammenarbeit im Sport 2001

- Ernennung zum Honorarprofessor für ökonomische und juristische Aspekte internationaler Sportpolitik durch das Institut für Sportwissenschaft der Universität Potsdam 1994

- Großes Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland (1994)

- Bundesverdienstkreuz Erster Klasse 1984

- Ritter des Verdienstordens der Französischen Republik

- Olympischer Orden

- FIBA Order of Merit

- Verdienstorden der Bundesländer Hessen, Bayern und Nordrhein-Westfalen

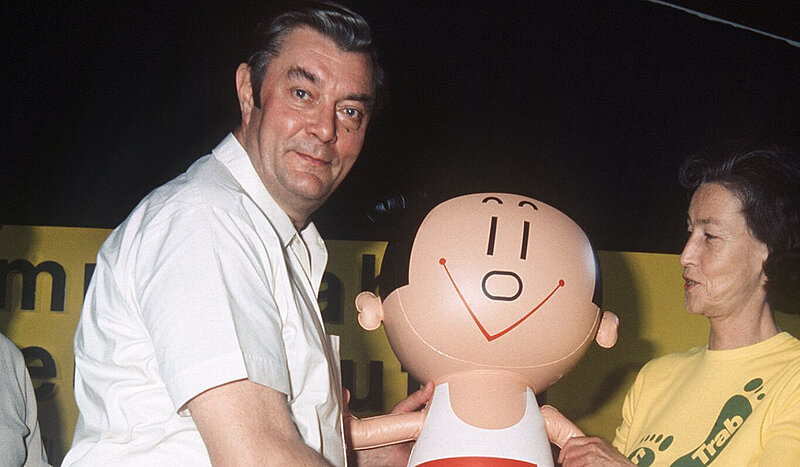

Walther Tröger beginnt seine sportpolitische Karriere als Generalsekretär des ADH (Allgemeiner Deutscher Hochschulsportverband).

Bei den olympischen Spielen 1972 in München fungiert Tröger als Bürgermeister des olympischen Dorfs.

In dieser Funktion erlebt er auch eine der dunkelsten Stunden der olympischen Geschichte: Die Geiselnahme von israelischen Sportlern durch palästinensische Geiselnehmer.

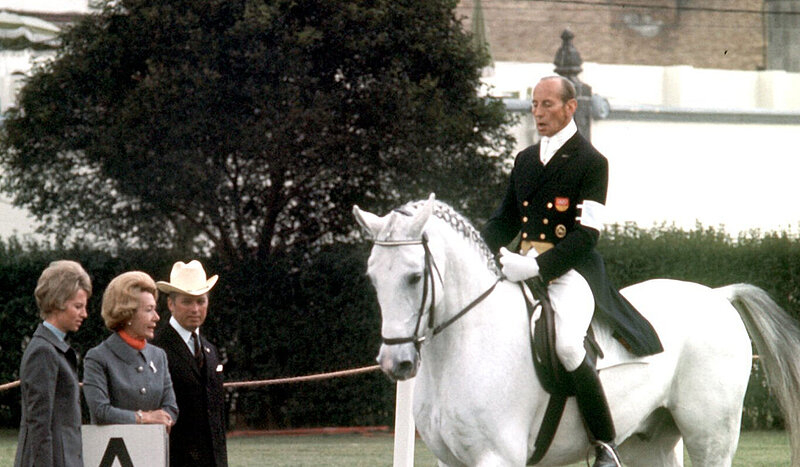

Walther Tröger ist von 1992 bis 2002 als Präsident des NOK tätig. Hier gratuliert er Thomas Bach zu dessen Wahl zum Vizepräsidenten des IOC.

Insgesamt 27 Mal war Tröger in leitender Funktion bei Olympischen Spielen im Einsatz - bis heute olympischer Rekord.

Biografie

Walther Tröger in Höchstform – wie muss man sich das vorstellen? Natürlich lebhaft inmitten einer Runde, egal welche Zusammensetzung, am liebsten aber mit ehemaligen Spitzensportlern, aber auch Funktionärskollegen, Politikern, Wegbegleitern, Diplomaten, Staatenlenkern, Gekrönten und Dekorierten oder einfach Neugierigen aller Couleur. Dann sprüht er. Er springt von einer Anekdote, von einer bewährten Pointe zur anderen. Er erzählt geläufig von Leuten mit berühmten Namen, mit denen er entweder schon einmal eine wichtige sportpolitische Entscheidung vorangetrieben hat. Oder mit denen er irgendwann nach Mitternacht irgendwo hinterm Tresen stand und für alle Bier gezapft hat. Und am liebsten natürlich beides. Auf der Beziehungsebene hat Walther Tröger, der Sportfunktionär, der den Sport der Bundesrepublik und nach der Vereinigung den gesamtdeutschen Leistungssport sechs Jahrzehnte lang mitgestaltet hat, seine Pläne vorangetrieben und Probleme gelöst. Und genau so hielt er es auch auf internationaler Ebene.

Wenn Walther Tröger an einer Session des Internationalen Olympischen Komitees teilnahm, konnte er den Blick schweifen lassen und überall Leute entdecken, die er zu seinem Netzwerk zählte – und zuweilen bis heute noch zählt. Seine Freunde nennt er alle diese Leute im offenbar unverbrüchlichen Glauben daran, dass es im großen Pokerspiel um Macht und Geld, zu dem sich die Sportpolitik auch schon zu seinen großen Zeiten entwickelt hat, etwas gibt, was mehr zählt als Eigennutz. Nicht etwa einen ausformulierten Wertekanon oder grundsätzliche ideologische Leitlinien, die sind nicht so sehr sein Ding, solange es nicht an sein Eingemachtes geht. Sondern die Loyalität unter Gleichgesinnten. Dass diese Art von pragmatischer Solidarität in den Jahrzehnten des Aufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg sehr viel besser funktionierte als in der folgenden Ära der sich immer weiter zuspitzenden Verteilungskämpfe, ist eine verbreitete Erfahrung. Tröger trauert ein wenig den Zeiten nach, als er als Ein-Mann-Team sein Netzwerk anwerfen konnte und damit so schnell so viel erreichte wie andere nicht einmal im Traum. „Ich habe viele Dinge erledigt, an denen heute im IOC Dutzende, oder gar Hunderte Menschen arbeiten“, sagte er einmal stolz und das war sicher keine Übertreibung.

Wenn Walther Tröger zurückblickt auf sein Leben, kommt er schnell vom Hundertsten ins Tausendste. Er hat alles parat, aber wahrscheinlich ist er der einzige, der in der Lage ist, die vielen Ämter und Entscheidungen, die ineinander verschlungenen Funktionen und Beziehungen seines Apparats vom Basketball bis zum Behindertensport gedanklich nachzuvollziehen. Ein Blick in sein Archiv, das er aus der Frankfurter Otto-Fleck-Schneise, wo er jahrzehntelang als Generalsekretär und später Präsident des Nationalen Olympischen Komitees für Deutschland residierte, in sein Privatbüro mitnahm, sagte jahrelang alles. Die diversen Ämter, die er nach seinem Ausscheiden als NOK-Präsident im Jahr 2003 behielt, okkupierten ihn so sehr, dass es lange in seinem ursprünglichen Zustand verharrte. Ordner über Ordner, Kartons über Kartons, ein ganzes, langes Funktionärsleben auf Papier, nun vom Verstauben und Vergessen bedroht. Natürlich neigt der Pragmatiker Walther Tröger auch nicht besonders zur Sentimentalität. Und nicht alles, was er weiß, will er auch öffentlich diskutiert wissen. Aber diese Zusammenballung an Sporthistorie komprimiert nun mal ein überreiches Lebenswerk – inzwischen hat sich ein Mitarbeiter des Deutschen Olympischen Sportbundes an diesen Mount Everest gewagt.

Alles begann im Jahr 1953, als Tröger seine erste Funktionärsstelle antrat. Er wurde Generalsekretär des Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverbandes ADH. Der Mann, der ihn holte, war Helmut Meyer – noch so ein Funktionär der ersten Stunde, der später großen Einfluss erlangen sollte als oberster Leistungsplaner des deutschen Sports, Chef des Bundesausschusses Leistungssport, wo Medaillen gezählt und Fördergelder verteilt wurden. Die beiden blieben seit damals verbunden. „Wir haben eng zusammengearbeitet“, sagt Tröger. Einer seiner häufig benutzten Sätze. Der ADH war im Übrigen der erste Sportverband, der deutsch-deutsche Sportbegegnungen organisierte. Ein Thema, das Tröger lange begleitete, über dessen Problematik er sich aber weniger detailliert äußert als über die vielen praktischen Lösungen, die für solche Anlässe im Gespräch auch mit DDR-Funktionären gefunden wurden. 1961 zog Tröger in eine Wohnung im Frankfurter Westend. Dort wohnt er auch heute noch. Und dort hat er zuletzt jahrelang seine schwer erkrankte Frau Almuth betreut. Ohne die elegante und kapriziöse Gattin an seiner Seite schien er lange undenkbar. Damals, im Jahr des Mauerbaus, waren der Deutsche Sportbund und das Nationale Olympische Komitee auf den tüchtigen jungen Juristen und talentierten Funktionär aufmerksam geworden. Er diente dem Doppel-Präsidenten Willi Daume zunächst als Abteilungsleiter für internationale Beziehungen im Deutschen Sportbund und Geschäftsführer des NOK, von 1963 an als NOK-Generalsekretär, und das blieb er die halbe Ewigkeit von 29 Jahren, bevor er 1992 als Daumes Nachfolger für zehn Jahre das Präsidentenamt beim NOK bekleidete. Eigentlich hatte er 2002 noch weitermachen wollen, aber mit 73 Jahren musste er nach einer verlorenen Kampfabstimmung gegen den ehemaligen Schwimmer Klaus Steinbach gehen. Eine der bittersten Stunden in Trögers Karriere als Funktionär. Die Art und Weise, wie er sie durchstand, charakterisiert ihn ganz besonders: Obwohl die Stimmen längst verteilt waren und Reiterpräsident Dieter Graf Landsberg-Velen ihn am Vorabend noch zu einem Rückzug zu überreden versucht hatte, ließ er sich bei der NOK-Mitgliederversammlung in Nürnberg nicht von seiner Kandidatur abhalten. Den Vorwurf, er sei nur ein Verwalter, aber kein Visionär des Sports, konterte er damals schroff mit einem Helmut-Schmidt-Zitat: „Wer Visionen hat, gehört zum Arzt.“

Der Gedanke an diese Generalversammlung in Nürnberg quälte ihn noch lange. Einige Spitzenfunktionäre, zum Teil ehemals engagierte Mitstreiter, hatten ihm ihre Unterstützung entzogen und sich Steinbach zugewandt. Im hohen Alter, als er begann, sein Leben zu bilanzieren, entdeckte er in seinem späten Karriereweg ein Muster, das ihm Unbehagen bereitet. Offenbar, meinte er erst jüngst in einem Gespräch, habe es in der Sportpolitik nicht genug Platz für zwei deutsche Spitzenfunktionäre mit internationalen Funktionen gegeben – Tröger saß von 1983 bis 1990 als Sportdirektor des IOC ganz dicht neben dem damaligen Präsidenten Juan Antonio Samaranch und damit an den Schalthebeln der Macht. Seit 1989 war er als Nachfolger von Berthold Beitz IOC-Mitglied, doch sein Versuch drei Jahre später, sich in die Exekutive wählen zu lassen, scheiterte. Thomas Bach, der 2013 Präsident des Internationalen Olympischen Komitees wurde, sieht er als Gegenspieler, der sein Fortkommen immer wieder behinderte. Ein Gedanke, der seinen Blick zurück auf seine Glanzzeiten verschattet. Doch kaum kommt die Sprache wieder auf seine vielen Rollen an den entscheidenden Stellen des Sports, auf seine internationalen Aufgaben, seinen Einsatz als Gründer des Internationalen Paralympischen Komitees, als Programmgestalter Olympias mit großem Einfluss auf Vermarktung und Athletenrechte, oder auch auf die 27 Olympischen Spiele, die er, mit Ausnahme von Moskau 1980, in Serie, und immer in Funktionen mitgemacht hat, sprudelt Tröger wieder.

Seine Jahre mit Daume waren in vieler Hinsicht geprägt von der deutschen Teilung. Es ging nicht nur um die heiklen Verhandlungen des deutsch-deutschen Sportkalenders. Die verbissene Realität der politischen Blöcke reicherte die großen Sportveranstaltungen wie Weltmeisterschaften oder Olympische Spiele mit einem ganz speziellen Treibstoff an. Auch das Publikum ließ sich von der extremen Polarisierung anstacheln. Die ganz große Schattenseite dieser Verhältnisse war das Doping-Wettrüsten in Ost und West. Die zweifelhafte Führung in dieser Disziplin übernahm die DDR mit ihrem streng durchorganisierten System. Ähnlich strukturiert wurde im Westen nicht vorgegangen. Doch die Rückendeckung, die Daume etwa dem Mannschafts-Arzt und Anabolika-Forscher Joseph Keul gegeben hat, lässt darauf schließen, dass er die privaten Dopingpraktiken von Sportlern und Sportgruppen nicht unterbinden wollte. „Billigende Mitwisserschaft“ nennen das die Fachleute. Etwas Ähnliches könnte man auch bei Tröger vermuten, der aber betont, und darauf beharrt, dass dies kein Lippenbekenntnis sei, immer ein Doping-Gegner gewesen zu sein.

Das prägende Thema von Trögers erster Funktionärs-Phase waren aber die Olympischen Spiele 1972 in München. Ein großes, strahlendes Sportfest, bis zum 5. September, als palästinensische Terroristen in das Olympische Dorf eindrangen, zwei Mitglieder der israelischen Mannschaft ermordeten und neun Geiseln nahmen. Tröger war damals Bürgermeister des Olympischen Dorfes und hatte sich bis dahin hauptsächlich mit den Fragen beschäftigt, wie er den Spitzensportlern das Leben erleichtern könnte. Es gab dort zum Beispiel ein Kino und eine Kirche. Tröger war einer, der mühelos ein freundschaftliches Verhältnis zu den Sportlern aufbauen konnte und bei vielen besonderes Vertrauen genoss. Tröger konnte sich nicht lange mit dem Schock befassen, in den ihn das Attentat versetzt hatte. Er musste funktionieren. Weil der Anführer der Geiselnehmer ausdrücklich nach ihm verlangte, war er bei allen zwölf Verhandlungen mit den Mördern dabei. Beim ersten Treffen stand er dem Mann gegenüber, der eine Handgranate in der Hand hielt. Zwei Maschinenpistolen waren auf ihn gerichtet. Eine von Trögers ersten Reaktionen war es, sich als Ersatzgeisel zur Verfügung zu stellen. Als Bürgermeister fühlte er sich für die Bewohner seines Dorfs verantwortlich. Nachdem der Befreiungsversuch auf dem Flughafen Fürstenfeldbruck in einer Katastrophe geendet war, stand Olympia atemlos still. Am Morgen danach trafen sich der damalige IOC-Präsident Avery Brundage, Willi Daume und Tröger in dessen Bürgermeister-Büro. Daume wollte die Spiele abbrechen, doch die beiden anderen überzeugten ihn, dass weitergemacht werden müsse, weil dies der überwiegenden Meinung der Athleten entspreche. So kam es zu dem berühmten Satz von Avery Brundage – „The Games must go on“ – der genauso gut als Motto über Walther Trögers Laufbahn als Sportfunktionär stehen könnte.

Erst als alles vorbei und er wieder zuhause war, brach Tröger zusammen. Aber ein Trauma sei von der Tragödie von München nicht zurückgeblieben, sagte er in einem Interview. „Ich bin ein Kriegskind“, erklärte er, und dieser Satz sagt viel über den Menschen Tröger und seine enorme Belastbarkeit. Die Antwort auf die Frage, warum seine Leidenschaft für den Sport auf solch pragmatische Weise gelebt wird, und warum er im Alltag so wenig Wert legt auf unverhandelbare Bekenntnisse. Wer im Dritten Reich groß geworden ist und die Schrecken des Krieges erlebt hat, lässt sich nicht mehr so leicht auf Ideologien ein, der will einfach leben - und verwirklichen, was er für richtig hält. Tröger, der in Wunsiedel im Frankenland geboren wurde, wuchs zunächst in Breslau auf. Sein Vater, ein Hauptzollamtsvorsteher mit unliebsamen Ansichten, war dorthin versetzt worden. Später wurde er vom Volksgerichtshof wegen Hochverrats zu neun Monaten Haft verurteilt, schließlich, nachdem die alte Existenz ohnehin ruiniert war, als Soldat eingezogen. Er kehrte nicht mehr aus dem Krieg zurück. Hätte Karl Tröger vorher nicht noch seine Familie veranlasst, nach Franken zur Großmutter umzusiedeln, hätte ihm selbst ein schlimmes Schicksal gedroht. 1944 wurden seine Klassenkameraden am Elisabeth-Gymnasium zur Luftwaffe eingezogen. Die 15 Jahre alten Jungen mussten, eingeschlossen in die „Festung Breslau“, Fliegerabwehrkanonen bedienen. Viele fielen im Kampf oder gerieten in russische Gefangenschaft, nur jeder Vierte kehrte heim. Tröger hat den Kontakt mit seinen Klassenkameraden gehalten. Als er 90 wurde, waren es noch drei. Weil kurz nach dem Krieg auch seine Mutter starb, lebte er mit seinen drei Brüdern bei seiner Großmutter, und half erst einmal in einer Bäckerei und auf einem Bauernhof aus. „Der war gut zu Fuß zu erreichen“, erzählt er lächelnd. „Sechzehn Kilometer.“ Einfacher Weg. Jede Zeit hat eben ihre eigenen Maßstäbe. Und jeder ist ein Kind seiner Zeit.

Evi Simeoni, September 2019