Gustav Kilian

Radsport

- Name Gustav Kilian

- Sportart Radsport

- Geboren am 3. November 1907 in Luxemburg

- Todestag 20. Oktober 2000 in Dortmund

- Aufnahme Hall of Fame 2008

- Rubrik 1933–1945

Gustav Kilian

Radsport

Größte Erfolge

- Als Athlet: 34 Siege bei Sechs-Tagerennen

- Als Bundestrainer: 16 Gold-, 13 Silber- und 7 Bronzemedaillen bei Olympia und WM

Auszeichnungen

- Bundesverdienstkreuz erster Klasse (1975)

- Fair-Play-Trophäe der Unesco (1978)

- Ehrenmitglied Bund Deutscher Radfahrer (1978)

- Goldenes Band der Sportpresse (1976)

Biografie - Der eiserne Gustav

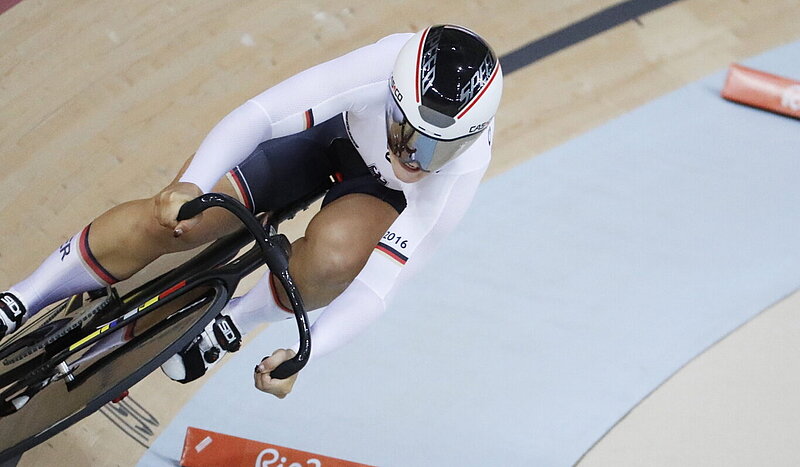

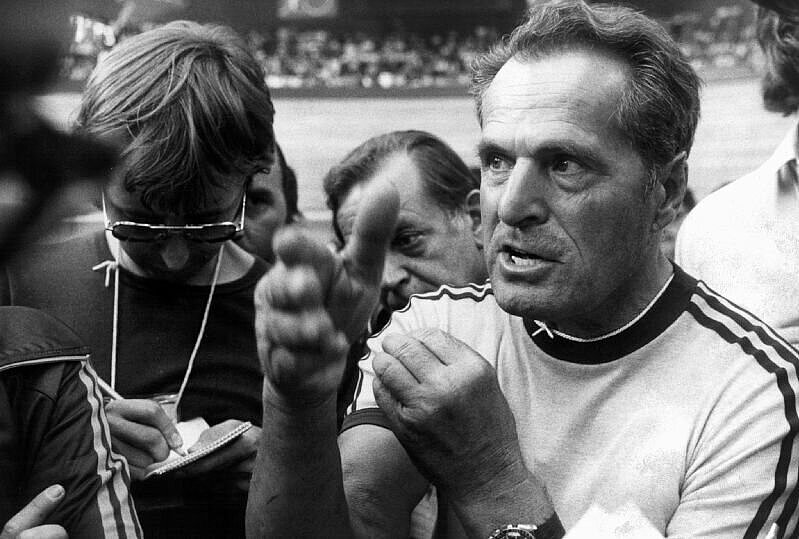

Sie nahmen ihn in die Mitte. Es war zwar nicht Gustav Kilian, dessen Beine am 24. Juli 1976 für die zweite olympische Goldmedaille für den deutschen Radsport gesorgt hatten: Im Finale der 4.000m-Mannschaftverfolgung hatten Gregor Braun, Peter Vonhof, Hans Lutz und Günther Schumacher die Sowjets mit sage und schreibe sechs Sekunden distanziert – Welten im Radsport. Aber Kilian war, das machten die Bilder während der Ehrenrunde im olympischen Velodrom deutlich, der Vater des Triumphes. „Gustav, Gustav“, feierten die deutschen Fans ihn nach dem Finallauf mit Sprechchören.

Eine sagenhafte Serie hatte er damit fortgeschrieben. Es war unter seiner Regie die vierte olympische Medaille in Folge für den Bahnradvierer, das dritte Mal Gold. Und selbst 1968, als nur eine umstrittene Disqualifikation nachträglich zu Silber führte, war das westdeutsche Team überlegen. Dass dies sein Verdienst war, hob der Coach selbstbewusst hervor. „Der Vierer“, sagte er, „ist ein Wettbewerb, in dem es auf den Trainer ankommt. Da kann ich mich austoben.“

Montreal 1976 war der Höhepunkt in der außergewöhnlichen Karriere dieses Bundestrainers, dessen Fahrer bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften 16 Mal Gold, 13 Mal Silber und sieben Mal Bronze gewannen. In der kanadischen Metropole hatte Gregor Braun zwei Tage zuvor schon Gold in der Einzelverfolgung für den Bund Deutscher Radfahrer geholt. „Das ist einer der schönsten Augenblicke meiner gesamten 16jährigen Trainerlaufbahn im BDR“, hatte Kilian erklärt. „Vierersiege habe ich ja schon eine Menge erlebt, aber eine Olympiamedaille im Einer-Verfolgungsfahren ist etwas ganz Besonderes.“

Die Laufbahn des in Dortmund lebenden Trainers neigte sich in Kanada bereits dem Ende zu. Der Mann, der am 3. November 1907 in Luxemburg geboren worden und aufgewachsen war, war in Montreal 68 Jahre alt. Ein Jahr später, nach der WM 1977, gab er seinen Posten als Bundestrainer auf. Damit trat nach Karl Adam der zweite große Trainer-Autodidakt des deutschen Sports freiwillig von der Bühne. Sportwissenschaftliche Meriten hatte er schließlich nicht erworben, bevor er 1960 in Rom seinen Schützling Dieter Gieseler zu olympischem Silber im 1.000m-Zeitfahren führte.

Er selbst nannte seine Trainingsmethoden „konservativ“. Tatsächlich führte er ein strenges Regiment und hatte in mancher Hinsicht recht antiquierte Vorstellungen, wenn er im Training und vor den Wettkämpfen strenge Askese predigte: „Was die Psychologen von heute sagen, ist mir egal. Bei mir geht es abends um 9 Uhr ins Bett. Nur ein sexuell unbefriedigter Mensch ist zu großen sportlichen Taten fähig.“

Sportlicher Erfolg war aus Kilians Sicht schlichtweg das Resultat einer konsequenten Lebensweise und harter Trainingsarbeit. Alkohol, Nikotin und schlechte Ernährung machten Medaillen aus seiner Sicht unmöglich. „Je härter der Sport, desto härter muss man darben. Man kann keinen Sport treiben und dabei gut leben“, hieß sein Mantra, dem sich auch Größen wie Dietrich Thurau, der unter Kilian 1974 im Bahnvierer WM-Gold gewann, zu unterwerfen hatten. Nicht zufällig wurde Kilian als „eiserner Gustav“ bezeichnet.

Auf der anderen Seite wehrte sich Kilian als Coach keineswegs gegen Innovationen. Zwar glaubte er nicht so recht an den Erfolg eines neu entwickelten Ganzkörperanzugs, mit dem sich der BDR vor Montreal einen Wettbewerbsvorteil schaffen wollte (der dann nicht erlaubt wurde). Doch Kilian war ein großer Tüftler, wenn es um die Rennmaschinen ging, und legte als Mechaniker selbst Hand an. In diesem Bereich investierte er viel Zeit, um einen technischen Vorsprung zu erlangen. In Montreal ließ er Nylonreifen auf die Felgen aufziehen, die mit Helium (Druck: 12 bis 13 Atü) gefüllt waren, weshalb ein Rad nur 105 Gramm wog.

Manche Elemente seines Coachings wirkten auf den Laien esoterisch. Wenn Kilian etwa sein Ohr auf die Bahn legte, um zu überprüfen, ob die Rennmaschinen mit dem Untergrund harmonierten. Oder wenn er sein Ohr auf den Sattel drückte, um den Lauf der Räder zu checken. Aber der Erfolg gab ihm Recht. Kilian sei unter allen Radsporttrainern „sicher der Versierteste, ohne Diplom, aber mit großer Praxis versehen“, rühmte ihn 1976 die Süddeutsche Zeitung.

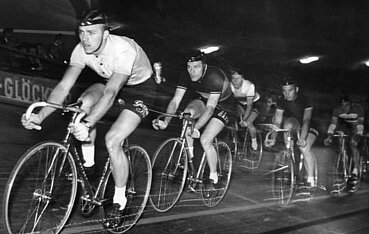

Viele seiner Kenntnisse speisten sich dabei aus Erfahrungen, die er als erfolgreicher Profi gemacht hatte. Kilian hatte in den 1930er Jahren neben Toni Merkens, Gottfried Hürtgen, Mathias Engel, Albert Richter zu den größten deutschen Stars des Bahnradsports gezählt. Insbesondere bei den Sechstagerennen zählte er zur internationalen Elite. Insgesamt 34 Siege feierte er zwischen 1925 und 1950, davon 29 mit seinem kongenialen Partner Heinz Vopel (1908-1959), weshalb er auch „Sechstage-Kaiser“ gerufen wurde.

Das Duo tourte dabei nach 1934 vorwiegend durch die USA und Kanada, nachdem die NS-Sportführung die Sechstagerennen als „unwürdige Spektakel“ eingestuft und durch Startgeldverbote und andere Einschränkungen für Fahrer und Veranstalter ökonomisch unmöglich gemacht hatte. Insgesamt 21 Mal reisten Kilian/Vopel zwischen 1934 und 1941 nach Nordamerika.

Finanziell lohnten sich diese Auslandstourneen sehr, nachdem sie 1934 im Madison Square Garden siegten. „Die Stadt, die Halle, die Zuschauer, die Presse – das war schon was für uns Provinzler!“, erinnerte er sich später. In Städten wie Milwaukee oder Chicago, in denen viele deutschstämmige Fans sie feierten, konnten sie als Publikumsmagnet hohe Gagen verlangen. Teils kassierten sie bis zu 400 Dollar pro Nacht und Person zuzüglich Spesen, was fast dem durchschnittlichen deutschen Jahresverdienst (1938: ca. 1.900 RM) entsprach.

Auch die NS-Propaganda feierte die Erfolge der Radprofis in den USA. Nachdem das Fachblatt Der Deutsche Radfahrer am 14. Dezember 1937 berichtet hatte, Kilian/Vopel hätten in New York einem Start verweigert, weil eine falsche Nationalfahne (bedeutete: ohne Hakenkreuz) an ihrer Box befestigt war, spendierte Gauleiter Fritz Sauckel den Fahrern wegen ihres „deutschen Auftretens“ 5.000 Reichsmark aus der Wilhelm-Gustloff-Stiftung und einen Urlaub in Oberhof. „Wir haben es durchgesetzt gegen manche Hetzversuche, dass wir unter dem Hakenkreuzbanner fuhren“, berichtete Kilian darüber im Reichssportblatt.

Zurück in Deutschland, wurden Kilian/Vopel im Frühjahr 1938 mit Pomp von hohen NS-Chargen empfangen. Auch der Reichssportführer schenkte ihnen 1.000 Reichsmark. Kurz darauf, am 14. Juni 1938, unterzeichnete er seinen Aufnahmeantrag für die NSDAP (Aufnahme erfolgte am 1. August 1938 unter der Nr. 6.096.030). Während Kilian seine Parteimitgliedschaft 1947 im Entnazifizierungsverfahren und auch als Trainer verschwieg, erzählte er später ohne Scheu von der großen Gunst der Nationalsozialisten.

So berichtete er 1977 in seinen Erinnerungen von einem Empfang im NS-Propagandaministerium, als es nach Kriegsbeginn 1939 darum ging, für Kilian/Vopel neue Reiserouten für weitere US-Tourneen aufzuzeigen: „Immer wieder versichert man uns, wie wichtig wir gerade jetzt sind. ‚Die sollen drüben sehen, dass wir hier mit Europa leicht fertig werden und mitten im Krieg in der Lage sind, junge Männer vom Wehrdienst freizustellen‘, sagt man und klopft uns wohlwollend auf die Schultern.“ Den Rückweg dieser Route, die durch Russland und Japan führte, beendeten die Profis 1941 kurz vor dem Angriff Hitler-Deutschlands auf die Sowjetunion und entkamen damit einer Inhaftierung.

In seinen Erinnerungen berichtet Kilian ebenfalls, die Gestapo sei wegen Devisenschmuggels hinter ihnen her gewesen. Daran, dass Kilian hinter dem NS-Regime stand, zweifelte der Radsporthistoriker Dieter Vaupel dennoch nicht: „Was die Haltung Kilians betraf, gibt es klare Belege dafür, dass er, der selbst NSDAP-Mitglied war, zur NS-Ideologie stand und sich in seiner Rolle als umjubelter Star des NS-Staates wohlfühlte.“ Ungeklärt sei, ob die beiden in den USA auch im Hakenkreuztrikot oder stets im Dress ihres Sponsors, des Bielefelder Fahrradherstellers Dürkop, gestartet seien.

Kilians Rolle als Profiteur der NS-Sportpropaganda aber war kein Thema, als der Coach nach 1960 den olympischen Ruhm des deutschen Radsports auf den Bahnen mehrte. Wichtiger als die Aufarbeitung seiner belasteten Geschichte war, dass da jemand in der Lage war, es mit der Konkurrenz aus dem Ostblock und der DDR aufzunehmen und sie oft sogar zu überflügeln. Auch in dieser Hinsicht ist Kilian, der am 20. Oktober 2000 in Dortmund starb, eine Symbolfigur der komplizierten deutschen Sportgeschichte.

Erik Eggers, Dezember 2024

Quellen und Literatur zu Gustav Kilian:

Bundesarchiv, BArch, R 9361-IX KARTEI / 20110786 (NSDAP-Mitgliederkartei)

Landesarchiv Nordrhein-Westfalen (Münster), NW 1097 Nr. 11220 (Spruchkammerakten)

Der Deutsche Radfahrer. Jahrgänge 1937 und 1938

Saale-Zeitung. Jahrgang 1938

Wolfgang Gronen/Walter Lemke: Geschichte des Fahrrades und des Radsports. Eupen 1978

Gerd Rensman/Gustav Kilian: Allein ist man nichts, als Mannschaft alles: Der eiserne Gustav erzählt aus seinem Leben. Dortmund 1977

Dieter Vaupel: Radsport im Nationalsozialismus. Ein fast vergessenes Kapitel der deutschen Sportgeschichte. Göttingen 2023