Wolfgang Lötzsch

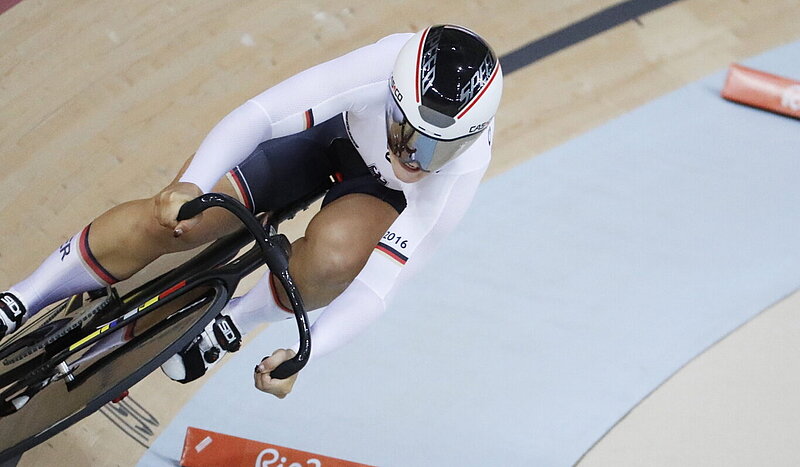

Radsport

- Name Wolfgang Lötzsch

- Sportart Radsport

- Geboren am 18. Dezember 1952 in Chemnitz

- Aufnahme Hall of Fame 2012

- Rubrik 80er Jahre

Wolfgang Lötzsch

Radsport

Größte Erfolge

- Deutscher Meister 100-km- Mannschaftsfahren 1990

- Sieger Rund um Berlin 1983

- DDR-Meister Einerverfolgung 1973, 1974

- Vielfache Platzierungen bei DDR Meisterschaften

Auszeichnungen

- Bundesverdienstkreuz (1995)

Der dreifache Spartakiadesieger Wolfgang Lötzsch gilt als eines der größten Radsport-Talente der DDR - 1972 wird er in den Kader für die Olympischen Spiele berufen.

Aufgrund seiner Weigerung in die SED einzutreten wird er jedoch aus seinem Sportclub Karl-Marx-Stadt "ausdelegiert". Dies ist gleichbedeutend mit seiner Rückstufung zum Hobbysportler und ein herber Rückschlag in seiner sportlichen Karriere.

Doch Lötzsch trainiert auf eigene Faust weiter und gewinnt zahlreiche Titel, darunter die Deutsche Meisterschaft im 100-Kilometer-Straßenvierer 1990.

Biografie

Friedensfahrtsieger, Weltmeister und Olympiasieger hat er besiegt. Doch nie bekam er die Chance, einer von ihnen zu werden. Wolfgang Lötzsch aus der einstigen Karl-Marx-Stadt Chemnitz war der Verlierer einer Kraftprobe, zu der ihn die DDR, in der er lebte, herausgefordert hatte. Sportorganisation und Staatssicherheitsdienst schlossen ihn vom Leistungssport aus, brachen und änderten die Regeln, um ihn zu benachteiligen, als er sich nicht ausschließen ließ, und warfen ihn ins Gefängnis. Doch er besiegte, wie zum Trotz, ihre Diplomaten im Fahrradsattel, einerlei ob auf der Bahn oder auf dem Kopfsteinpflaster der DDR-Straßenrennen. Fast jeder seiner 550 Siege war deshalb auch ein Akt der Opposition. Bei Radsportfans, Konkurrenten und Trainern hatte „der Lange“ einen Ruf wie Donnerhall – obwohl das Regime ihn zur Unperson machen wollte, deren Existenz und Erfolge totgeschwiegen wird.

Flucht kam für Lötzsch nicht in Frage. Er wusste, dass der Staatssicherheitsdienst seinen Eltern, in deren Haus er lebte, das Leben zur Hölle machen würde. Entnervt trat er 1985 in die SED ein. Doch erst als 1989 die Mauer fiel, durfte Lötzsch die Rennen bestreiten, die ihm vorher verboten waren. Zwar wurde der Sachse mit 37 Jahren im Team von Hannover noch Deutscher Meister im Mannschaftszeitfahren, gewann die Bundesligawertung und bestritt Rundfahrten in der Schweiz und am Mittelmeer. Doch die großen Rennen, die er hätte gewinnen, zumindest hätte mit bestimmen sollen, erlebte er bestenfalls als Mechaniker mit.

Selbst als Helfer im Overall war Lötzsch kein Glück beschieden. Ein Herzinfarkt zwang ihn, sich zu schonen. Dann beendete der Dopingskandal um Jan Ullrich und das Team Deutsche Telekom die Leidenschaft des deutschen Publikums für den Radsport. Fernsehen und Sponsoren zogen sich zurück, Rennen und Teams starben. Lötzsch war, wieder einmal, arbeitslos.

Wolfgang Lötzsch, Jahrgang 1952, galt als einer der begabtesten Radrennfahrer der DDR, eines der größten Talente Deutschlands mit einer Ausstrahlung weit über seinen Wirkungskreis und seine Zeit hinaus. „Mit eisernem Willen habe ich eines der ausgefuchstesten Sportsysteme der Welt in Atem gehalten und beherrscht“, erinnert er sich stolz. Er war zu stark, als dass die Staats- und Sportführung der DDR ihm erlaubt hätte, die Nationalmannschaft des Klassenfeindes zu stärken. „Wir lassen uns von dir doch nicht die Medaillen wegschnappen“, sagte ihm ein Offizier der Staatssicherheit. Lötzsch war aber auch zu stark, um dem Druck des Regimes auszuweichen. Ihn trieb die Motivation, es „denen“ erst recht zu zeigen. Radrennen zu fahren würde er nie aufgeben. „Das Schöne daran ist, dass man sich mal richtig in die Fresse hauen kann“, sagt er. Lötzsch quälte sich auch, um zu verhindern, dass andere ihn quälten. Als Lötzsch 1976 in Leipzig DDR-Meister in der Einzelverfolgung wurde, forderten Hunderte auf der Radrennbahn in Sprechchören, ihn zu den Olympischen Spielen nach Montreal zu schicken. Wenn es einen Moment gab, in dem der Lack abplatzte von der sogenannten Sportnation DDR, dies war er: Der Stärkste wurde krass benachteiligt, und alle sahen es.

Durch 2000 Seiten Akten des Staatssicherheitsdienstes quälte sich Lötzsch nach dem Fall der Mauer. Darin ist protokolliert, wie er einen Teil seines Lebens verlor: Aufnahmen aus der abgehörten Wohnung seiner Eltern; Tonbandmitschnitte von Gesprächen, in denen Spitzel ihn zum Fluchtversuch überreden sollten; Vernehmungsprotokolle zu seinem Wutausbruch gegenüber Volkspolizisten: „Hier ist sowieso alles Scheiße“; die Verurteilung wegen sogenannter Staatsverleumdung; Anweisungen, ihn während der zehnmonatigen Haft so zu behandeln, dass er nie mehr würde Höchstleistung bringen können; Kontakte zur Ständigen Vertretung der Bundesrepublik. Sein resignierter Eintritt in die Partei. Sein verzweifelter Hilferuf bei den Korrespondenten westlicher Medien in Ost-Berlin. Sie machten seinen Fall bekannt und schützten ihn damit womöglich vor weiteren Repressalien. Und schließlich die Anweisung des Stasi-Ministers Mielke, ihn auf keinen Fall nach dem Westen ausreisen zu lassen.

Fünfzig Inoffizielle Mitarbeiter bespitzelten Lötzsch, zusätzlich zu den zwanzig hauptamtlichen, die mit seinem Fall betraut waren. „Ich habe den Staat sehr viel Geld gekostet“, sagt er wie ein Radprofi, der seinen Wert am Salär bemisst. Einer der Spitzel war sein Trainer Roland Kaiser. „Er hat mir nicht geschadet“, sagt Lötzsch, „aber er hätte dazu beigetragen.“ In den neunziger Jahren führte Kaiser als Fachwart im Sächsischen Radsportverband Aufsicht über die Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Lötzsch; er genehmigte die Freistellung, wenn Lötzsch als Mechaniker auf Friedensfahrt ging.

Heute stellt sich der unbeugsame Kämpfer gelegentlich für historische Veranstaltungen zur Verfügung. Dann diskutiert er mit Schülern in einer früheren Kaserne der Grenztruppen oder führt sie durch das einstige Stasi-Gefängnis auf dem Kaßberg in Chemnitz, wo er einsaß. „Ich interessiere mich eigentlich nicht für Politik“, sagt Lötzsch, und das gilt bis heute. „Ich war eigentlich auch nicht gegen die DDR. Aber die haben das nicht kapiert.“ Jungen Sportlern wolle er mitgeben, dass man auch ohne Hilfe Erfolg haben könne, wenn man nur wolle, sagt er. Und Mädchen und Jungen wolle er mitgeben, dass man sich auch gegen ein übermächtig erscheinendes System wehren könne, dass man nicht zerbrechen müsse unter dessen Druck. „Sie sollen lernen, dass die Diktatur des Proletariats vor allem eine Diktatur war“, erinnert er. „Das darf man nicht unter den Teppich kehren und vergessen.“

Warum damals alles so kam, kann sich Lötzsch bis heute nicht erklären. Jemand muss einen Zusammenhang konstruiert haben zwischen der Forderung des Vaters Lötzsch, der Junge solle erst einen Beruf lernen, bevor er sich dem Leistungssport widme, und der Weigerung des Sohnes, im Olympiajahr 1972 in die Partei einzutreten. Der Vater war schon dadurch verdächtig, dass er nicht in einem volkseigenen, sondern in einem der letzten Privatbetriebe arbeitete. Jemand muss einen Zusammenhang konstruiert haben zwischen der Existenz eines in den Westen geflohenen Cousins von Lötzsch und der Flucht des Eiskunstläufers Günter Zöller, der wie Lötzsch dem Sportclub Karl-Marx-Stadt angehörte. „Die brauchten einen Sündenbock“, vermutet Lötzsch. Er wurde aus dem Sportclub ausgeschlossen. Als dann ein Trainer behauptete, der Radrennfahrer habe Verbindungen in den Westen und es bestehe Fluchtgefahr, schaltete sich die Zentrale des Staatssicherheitsdienstes in Berlin ein. Als er einen abfälligen Satz über die DDR machte, nachdem ein Volkspolizist ihm wegen angeblicher Ruhestörung bei einem Polterabend ein Bußgeld aufgebrummt hatte, wurde er verhaftet. Justiz, Sport und Geheimdienst versuchten, den unbeugsamen Athleten zu brechen.

Lötzsch war nie vergessen. Zum Respekt von Konkurrenten, Betreuern und Beobachtern kam sechs Jahre nach dem Fall der Mauer der des Staates. Bundespräsident Roman Herzog verlieh Lötzsch am Tag der Deutschen Einheit 1995 in Schloss Bellevue das Bundesverdienstkreuz. Der Oberbürgermeister von Chemnitz versprach vor tausenden Zuschauern, dass Lötzsch immer Arbeit haben werde, solange er im Amt sei. 2004 veröffentlichte Philipp Köster seine 250 Seiten starke Biographie „Lötzsch. Der lange Weg eines Jahrhunderttalents“. Drei Jahre später hatte in Leipzig der Dokumentarfilm „Sportsfreund Lötzsch“ von Sandra Prechtel und Sascha Hilpert Premiere. Das aus zeitgenössischen Rennaufnahmen und Gesprächen mit Zeitzeugen montierte Werk gewann den Publikumspreis.

Als die Stiftung Deutsche Sporthilfe im Mai 2008 in Berlin ihre Hall of Fame mit den ersten vierzig Mitgliedern vorstellte, unter ihnen als einziger Sportler aus der DDR der Schwimmer Roland Mattes, sagte der Theologe Rainer Eppelmann – auch er in der DDR verfolgt und im vereinten Deutschland Vorsitzender der Stiftung Aufarbeitung – in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung: „Ein Westdeutscher kann nicht nachempfinden, was es für einen Ostdeutschen bedeutet hat, eingesperrt zu sein. Von daher kann er auch nicht beurteilen, wie teuflisch die Verführung war: Du kannst Reisekader werden, du kannst einer von den ganz, ganz wenigen in der DDR werden, der als junger Mensch die Welt sehen darf. Dafür wollen wir außer deinem Talent, das wir fördern, dass du uns öffentlich lobst und mit uns zusammenarbeitest. Man muss fast schon ein Heiliger sein, um dem zu widerstehen. Nehmen Sie den Radrennfahrer Wolfgang Lötzsch: Er fiel wegen verwandtschaftlicher Beziehungen in den Westen in Ungnade und wurde verfolgt. Er gehört in die Ruhmeshalle des deutschen Sports, obwohl er keine einzige Medaille bei Olympia oder Weltmeisterschaften gewonnen hat. Die SED-Spitze hatte ihm dazu die Chance verbaut.“

Im Mai 2012 folgte die Jury der Stiftung Deutsche Sporthilfe dem Rat und nahm Lötzsch, gemeinsam mit der 98 Jahre alten Hochspringerin Gretel Bergmann-Lambert, mit dem Philosophen und Ruder-Olympiasieger Hans Lenk sowie mit Antje Harvey-Misersky und Henrich Misersky in die Hall of Fame auf. Sie alle wurden weniger für ihre sportliche Leistung als für die Menschlichkeit geehrt, die ihre Biografien beispielhaft aufzeigen: die jüdische Hochspringerin Gretel Bergmann dafür, dass der Sport des Nazi-Deutschlands sie, eine der Favoritinnen, von den Olympischen Spielen 1936 in Berlin ausschloss, Tochter und Vater Misersky für ihren Widerstand gegen das systematische Doping im Leistungssport der DDR, Lenk für seine Kritik am unbedingten Erfolgsstrebens und der Unterhaltung durch Zirkusspiele, und Lötzsch für seinen einsamen Kampf unter einem feindseligen Regime.

Der lange Chemnitzer hatte, als er von seiner Berufung in die Hall of Fame erfuhr, eine Beschäftigung bei der Bayern-Rundfahrt in Aussicht. Eigentlich war er froh um jeden Job. Doch er zog die Ehrung in Berlin vor. „Das kommt nie wieder“, sagte er. „Die Bayern-Rundfahrt kommt wieder.“ Als Zeichen der Achtung und der Anerkennung seines eisernen Willens verstehe er die Aufnahme in die Hall of Fame mehr als zwei Jahrzehnte nach dem Ende des Staates, der ihm den Inhalt seines Sportlerlebens raubte, sagte er.

Michael Reinsch, Mai 2012

Literatur zu Wolfgang Lötzsch:

Philipp Köster: Lötzsch. Der lange Weg eines Jahrhunderttalents. Bielefeld 2004