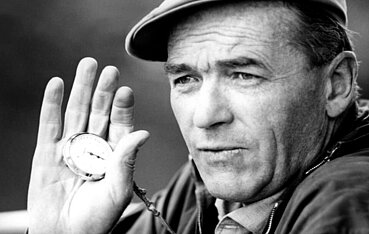

Karl Adam

Rudern

- Name Karl Adam

- Sportart Rudern

- Geboren am 2. Mai 1912 in Hagen/Westfalen

- Todestag 18. Juni 1976 in Bad Salzuflen

- Aufnahme Hall of Fame 2008

- Rubrik 60er Jahre

Karl Adam

Rudern

Größte Erfolge

- Trainer des Achters bei den Olympiasiegen 1960 und 1968

- 29 Medaillen bei Olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften

Auszeichnungen

- Bundesverdienstkreuz

- Ehrendoktor TH Karlsruhe (1972)

- Ehrenbürger Ratzeburg

- Goldenes Band der Sportpresse (1960)

Als ehemaliger deutscher Hochschulmeister im Boxen und Oberstudienrat für Mathematik, Physik und Leibeserziehung startet Karl Adam unvoreingenommen und mit revolutionären Ideen in seine Karriere als Rudertrainer.

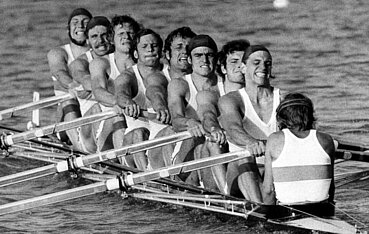

So gilt Adam, hier in der Mitte seiner Athleten, stets als Freund mündiger und selbstbestimmter Sportler.

Außerdem entwickelt Adam die Ruderboote weiter und erreicht Verbesserungen in Form und Anordnung der Riemen.

Karl Adam gilt als Revolutionär der Trainingslehre. Er führt neuartige Trainingsmethoden, wie beispielsweise das Intervalltraining, ein, die bis heute in verschiedensten Sportarten Verwendung finden.

Biografie

Das deutsche Nachkriegs-„Ruderwunder“ wurde wesentlich durch Dr. h. c. Karl Adam geprägt: Als Studienrat, Mathematiker und Physiker, der auch Leibesübungen und Philosophie studiert hatte, leitete er seit 1948 die Ruderriege der Lauenburgischen Gelehrtenschule in Ratzeburg. Seine Schülerruderer waren so erfolgreich, dass 1953 der Ratzeburger Ruderclub für seine Trainingsleute gegründet werden musste. Bald erruderten sie erste Deutsche Meisterschaften im Einer und Doppelzweier. Adam selber hatte zuvor besondere sportliche Leistungen im Hammerwerfen und im Boxen (Studentenweltmeister im Schwergewicht 1937) erreicht.

Die Trainingsmethoden der Ruderer waren damals veraltet. Er verbesserte sie systematisch und allseitig, passte das Intervalltraining der Leichtathletik an das Rudern und dessen Bedingungen an (Fahrtspiel, Streckenarbeit). Er führte das Krafttraining mit der Hantel und das Zirkelsystem des Wintertrainings ein, betonte die Vielseitigkeit des Konditionstrainings. Er verbesserte die Rudertechnik (Beschleunigung beim Vorrollen, schnelles Wasserfassen, verlängerter Beinstoß, verringerter Körperschwung, höhere Schlagzahlen – eine Weiterführung des so genannten „natürlichen“ Ruderstils).

Er entwickelte nicht nur das Gerät weiter (bootsgattungs-, mannschaftsangepasste und je nach Wind und Form variable Hebeleinstellungen, neue Blattformen, zum Beispiel Mâcon-Blatt, spezieller Achterriss), sondern revolutionierte das gesamte Rudertraining in praktisch allen Teilbereichen. Später initiierte er beim (von mir mit gegründeten und gemeinsam trainierten) Weltmeisterachter von Bled das erste Höhentraining (1966). Er verfocht schon früh das Prinzip der vereinsübergreifenden und der nationalen Renngemeinschaften, besonders im Achter („Deutschlandachter“). Auch in der Ausbildung und Zusammensetzung der Mannschaften ging er neue Wege, wobei er Prinzipien der Kybernetik und der Lerntheorie sowie Verhaltensforschung ausnutzte: Er ließ zum Beispiel alle Ruderer im Einer und Zweier ausbilden und trainieren. Sie mussten sich in der Kleinbootkonkurrenz für die größeren Mannschaftsboote qualifizieren. Binnenkonkurrenz steigert die Leistung. „Kondition und Kraft“, meinte er damals richtig, brächten „Längen“, Technik „nur Meter“. Zusammen mit mir übertrug er als erster Trainer systematisch Prinzipien der Sozialpsychologie (Gruppendynamik, Leistungsmotivationstheorie) auf die sportliche Praxis. Motivationsprozesse, Cliquenbildungen und Konfliktverläufe wurden erkannt, analysiert, erfolgreich vorausgesagt und beeinflusst. Die Leitbilder vom so genannten „demokratischen Training“ (Adam) und vom „mündigen Athleten“ (Lenk) wurden hier schon zu Beginn der 60er Jahre entwickelt und wirkten weithin fort in den allgemeinen Sport (zum Beispiel bei der Athletenvertretung in den Verbänden – bis hin letztlich zum IOC).

Er begeisterte seine Schüler und Athleten dazu, sich freiwillig voll für ein Leistungsziel zu engagieren und systematisch darauf hinzuarbeiten. Karl Adam war viel mehr als ein Trainer, Ausbildungsleiter und Sportlehrer – er war ein Allround-Erzieher, der sich des Sports als eines Mittels bediente für die Entwicklung beispielhafter persönlich gewollter und selbstgestalteter Leistungen – als eines Symbols der freien und freiwilligen Erziehung junger Menschen zu ihren höchsten Leistungsmöglichkeiten. Er war dabei ein Verfechter der funktionalen Autorität durch „Eigenleistung“ (Lenk), forderte und förderte Chancengleichheit für alle Leistungswilligen. Das im Sport versinnbildlichte zielstrebige eigenaktive Leben und Leisten bildete das Zentrum seiner Pädagogik. Leistungen wären sinnlos – auch im Sport und ebenso der Sport – bezögen sie sich nur auf den Sport. Karl Adam ging es eben – auch im Leistungssport – um sehr viel mehr als um den Sport. Der sportliche Wettkampf und besonders das sportliche Training wurden ihm zum Sinnbild des aktiven faustischen Menschen, der „immer strebend sich bemüht“, des Individuums, das sich für hohe Ziele engagiert, um das Beste aus sich und seinen Fähigkeiten zu machen. Der Mensch ist das Wesen, zu dem er sich denkend, strebend, handelnd, leistend macht. Adam blieb über alle Praxisbezogenheit hinaus auch ein Sozialphilosoph, ein unermüdlich argumentierend Suchender, war er einer der wenigen originellen Denker, die der deutsche Sport hervorbrachte. Er wirkte weit über den Rudersport hinaus – auch als langjähriger Vorsitzender des Ausschusses Leistungssport im Deutschen Sportbund.

Der Sport blieb ihm Symbol für das Leben und das Denken – Handlungsmodell und Denkmodell zugleich, das vereinfacht Probleme und Phänomene anderer Bereiche spiegelt: „Die Struktur der Leistung ist auf allen Gebieten gleich“. Dieser etwas überpointierte Satz gab ihm die Rechtfertigung, den Sport stellvertretend für andere Lebensbereiche zu sehen und zu untersuchen, die Ergebnisse der Modelluntersuchung zu verallgemeinern, dorthin zu übertragen. Der Zugang zur Soziologie, zur Leistungspsychologie, zur Gruppendynamik, zur Verhaltensforschung, ja, zur Philosophie erschloss sich ihm besonders prägnant über das Beispiel des Sports. Er zog philosophische Konsequenzen aus exemplarischen Erfahrungen in und mit dem Sport. „Leistungssport als Denkmodell“ – dieses Thema seiner posthum veröffentlichten Schriften (1978) war auch ein zentrales Motto seines Denkens und Erziehens, ja, selbst seines Handelns und Lebens.

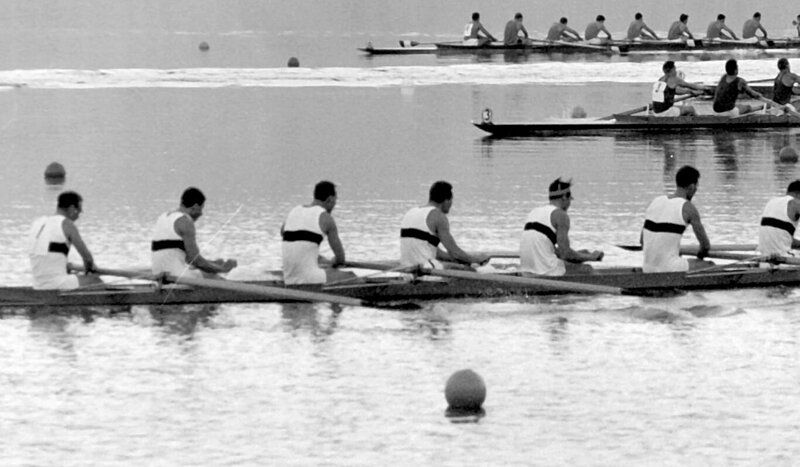

Seine Ruderer errangen zahlreiche Deutsche Meisterschaften und 29 internationale Medaillen – zunächst im Einer, Doppelzweier, Zweier ohne Steuermann. Der internationale Durchbruch gelang mit einem von seinen Studentenruderern selbst gegründeten Vierer ohne Steuermann (1958), der im selben Jahr ungeschlagen Europameister wurde; diese Mannschaft wurde zum Kern des ungeschlagenen „Ratze(burg)-Kieler“ Achters (1959 EM, 1960 in Rom erster deutscher Olympiasieger). Weitere überragende Resultate waren die Achter-Weltmeisterschaften von 1962 und 1966 und sein Mexiko-Achter 1968, der die zweite olympische Goldmedaille – nach einer widrigen Winden abgetrotzten olympischen Silbermedaille 1964 – erruderte. Aus dem „Ratzeburger Achter“ (besser: „Ratze-Kieler“ Achter) war nach Rom notwendig ein Nationalachter geworden, der „Deutschlandachter“, der insgesamt auch fünf Europameisterschaften gewann.

Als Trainer von Renngemeinschaften und später als Bundestrainer arbeitete Karl Adam mit vielen Heimtrainern zusammen, zuerst mit Karl Wiepcke/Kiel. Adam wurde erster deutscher Bundestrainer der Ruderer und 1965 der Gründungsdirektor der „Ruderakademie Ratzeburg“. Er selbst hat zur internationalen Verbreitung seiner Trainingsmethoden entscheidend beigetragen, da er jeder Geheimnistuerei abhold war. Er hielt unzählige Auslandslehrgänge und -vorträge an Universitäten und bei Rudersportverbänden in aller Welt. Man kann wohl ohne Übertreibung urteilen: Er revolutionierte den Rudersport der Welt. (Seine mit einigen seiner Trainingsleute und einem Mediziner erarbeitete Trainingslehre Rudertraining erschien leider erst ein Jahr nach seinem Tode.) Karl Adam war aber nicht nur der erfolgreichste bundesdeutsche Rudertrainer. Er war ideenreicher Trainerausbilder und -berater, ja, Trainingswissenschaftler und Theoretiker. Er war eine imponierende Persönlichkeit auch als Lehrer: als kritischer unbestechlicher Geist ein Vorbild, doch auch väterlicher Freund seiner Athleten. Er war ein stets gesprächsoffener, zum Eigendenken motivierender, selber begeisterter Erzieher und Philosoph, eine der größten Persönlichkeiten und sicherlich der intelligenteste Trainer des deutschen Sports.

Die Berufung in eine „Ruhmeshalle“ von vornehmlich Glamour-Sportgrößen und verdienstvollen Altfunktionären hätte er zu Lebzeiten sicherlich abgelehnt – es sei denn, er hätte sich eine besondere symbolische Wirkung davon versprochen, zum Beispiel wenn man zugleich seinen „Erfolgsnachfolger“, den später mindestens ebenso erfolgreichen „Vater“ der DDR-Ruderer, Prof. Dr. Theo Körner, zusammen mit ihm ebenso geehrt hätte; denn Adam konnte unvoreingenommen die Leistungen Anderer anerkennen.

Prof. Dr. phil. Dr. h.c. mult. Hans Lenk, Mai 2008

Literatur von und zu Karl Adam:

Adam, K.: Leistungssport – Sinn und Unsinn. München: Nymphenburger 1975. (Darin auch sein Vortrag an der Univ. Karlsruhe 1970 „Nichtakademische Betrachtungen zu einer Philosophie der Leistung“).

Adam, K.: Leistungssport als Denkmodell. Schriften aus dem Nachlass. (Hg. H. Lenk) München: Fink 1978 (mit Bibliographie Karl Adam, S. 352- 368).

Adam, K. – Lenk, H. – Nowacki, P. – Rulffs, M. – Schröder, W.: Rudertraining. Bad Homburg: Limpert 1977.

Adam, K.: Handlungsmotivationskonzepte eines Praktikers. In: Lenk, H. (Hg.): Handlungstheorien interdisziplinär. Band 3. München 1981: Fink, S. 435 ff.

Adam, K.: Kleine Schriften zum Rudertraining. (Hg.: Lenk, H., Schröder, W.). Berlin: Bartels & Wernitz 1982.

Lenk, H.: Leistung als Lebenssymbol: Karl Adams Leistungsphilosophie… In: Leistungssport 12 (1982), S. 107-112, erw. in: Rudersport 96 (1978), S. 1202 f., u. Wirtschaft und Berufserziehung 30 (1978), S. 141-147.

Lenk, H.: Eigenleistung. Zürich-Osnabrück: Interfrom 1983.

Lenk, H.: Der „Ruderprofessor“: Dr. h.c. Karl Adam als Sportwissenschaftler, Trainingsmethodiker, Leistungsphilosoph und Allround-Pädagoge. In: Rudersport 117 (1999), H. 20, S. 708-710.

Handlungsmuster Leistungssport: Karl Adam zum Gedenken. (Hg. H. Lenk). Schorndorf: Hofmann 1977 (mit Bibliographie Karl Adam, S. 371-386).

Dirk Andresen, Timo Reinke: Karl Adam - Der Vater des Deutschland-Achters. Ratzeburg 2012