Gottfried Freiherr von Cramm

Tennis

- Name Gottfried Freiherr von Cramm

- Sportart Tennis

- Geboren am 7. Juli 1909 in Nettlingen bei Hannover

- Todestag 9. November 1976 bei Kairo

- Aufnahme Hall of Fame 2008

- Rubrik 1933–1945

Gottfried Freiherr von Cramm

Tennis

Größte Erfolge

- Sieger Internationale Meisterschaften von Frankreich (French Open) 1934 und 1936

- Finalist All-England Championship (Wimbledon) 1935, 1936, 1937

- Sieger All-England Championship (Wimbledon) im Mixed 1933

- Siege im Doppel bei den Internationalen Meisterschaften von Frankreich (French Open) und den US Open

Auszeichnungen

- Sportler des Jahres 1947 und 1948

- Aufnahme in die International Tennis Hall of Fame (1977, als erster Deutscher)

- Namensgeber DTB-Nachwuchs-Mannschaftsmeisterschaften (bis 1989 ausgetragen)

- Goldenes Band der Sportpresse (1952)

1949 gewinnt Cramm seinen letzten von insgesamt sechs Titeln beim prestigeträchtigen Turnier am Hamburger Rothenbaum.

Biografie

Matchball heißt es am 22. Juli 1935 in Wimbledon. Deutschlands Doppel steht im Interzonenfinale gegen die USA vor der 2:1-Führung, weshalb der Einzug ins Daviscup-Finale greifbar ist. Denn Gottfried von Cramm, der deutsche Star, spielt in Topform und hat noch ein Einzel zu bestreiten. Eben jener Cramm aber geht nach dem letzten Punkt seines Partners Kay Lund ruhigen Schrittes zum Schiedsrichter und erklärt, der Ball habe, bevor Lund ihn schlug, seinen Schläger gestreift.

Also Punkt für die USA und kein Matchball, und Deutschland verliert am Ende in fünf Sätzen das Doppel und auch das gesamte Match. Deutsche Tennisfunktionäre echauffieren sich später über die faire Korrektur Cramms. Ein Teamkollege soll ihn als Vaterlandsverräter beschimpft haben. Cramm sieht das anders. „Im Gegenteil“, antwortet er. „Ich finde nicht, dass ich das deutsche Volk verraten habe. Ich finde vielmehr, dass ich es geehrt habe.“

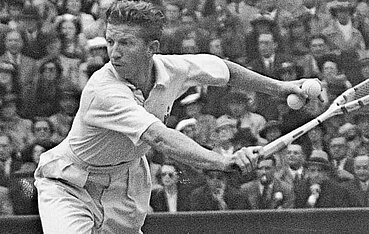

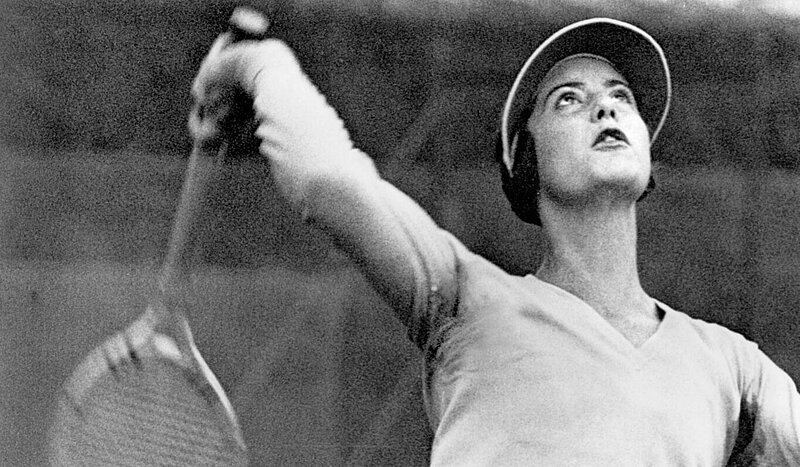

Es ist nicht nur das Fairplay, das seine Fans lieben. „Cramms Schönheit spielt in den zeitgenössischen Bemerkungen stets eine Hauptrolle, dazu sein flüssiges, elegantes, unangestrengtes Spiel, und danach wieder seine vollendenten Umgangsformen, sein Tanzen, seine Handküsse“, resümiert sein Biograf Jens Nordalm. „Deutschland hat in Gottfried Freiherrn von Cramm einen Exponenten des Idealtyps eines jungen Sportmanns“, jubelte 1932 der Fachjournalist Burghard von Reznicek.

Cramm war der erste Deutsche, der die Internationalen Tennismeisterschaften von Paris gewann, 1934 gegen den australischen Weltranglisten-Ersten Jack Crawford und 1936 gegen die britische Legende Fred Perry. Auch zog er dreimal in Folge in das Wimbledon-Finale ein, 1935 bis 1937. Insbesondere seine Erscheinung und Noblesse aber ließ ihn, wie der US-Autor Marshall Jon Fisher urteilt, zum beliebtesten Tennisspieler auf dem ganzen Erdball werden.

Geboren wurde Gottfried Alexander Maximilian Walter Kurt von Cramm am 7. Juli 1909 in Nettlingen, auf einem der elterlichen Güter nahe Hannover. Er war das dritte Kind einer alteingesessenen Adelsfamilie. Zum Tennis kam er als Jugendlicher auf dem Anwesen der befreundeten Familie von Dobeneck in Burgdorf, zu deren Stammgästen der Star Otto Froitzheim und auch der bekannte Trainer Roman Najuch zählten. 1928 brachte Froitzheim den bekanntesten Spieler der Welt mit in die Provinz: Bill Tilden, der angeblich Cramm den gefürchteten Rückhand-Topspin lehrte.

Die Familie hatte für Cramm eine Diplomatenkarriere vorgesehen. Als der Teenager 1928 nach Berlin umsiedelte, studierte er Jura, aber er verbrachte lieber seine Zeit im berühmten Lawn-Tennis-Turnier-Club (LTTC) „Rot-Weiß“, in dem sich die Spitzen der Gesellschaft tummelten. 1930 heiratete er Lisa von Dobeneck, und das Traumpaar stürzte sich in die Szene der Großstadt. Den sportlichen Fokus verlor Cramm niemals. „Gottfried war immer dabei, aber er rauchte nicht, trank wenig und benötigte viel Schlaf“, erinnerte sich später Paula von Reznicek. „Er trainierte eisern.“

Dieses Training, das ihn fünf Stunden täglich in Anspruch nahm, zahlte sich aus. Bald besaß Cramm einen der härtesten Aufschläge der Welt, und auch sein zweiter Kick-Aufschlag kam zuverlässig und stellte jeden Gegner vor Probleme. Hinzu kamen eine Vorhandpeitsche und eine sagenhafte Länge im Spiel, in dem er kaum Fehler produzierte. Dabei hatte er ein Handicap: Ein Teil seines rechten Zeigefingers war ihm, als er zehn Jahre alt war, nach dem Biss eines Pferdes amputiert worden.

Am 25. April 1931 gewann Cramm seinen ersten großen Titel in Athen. Als die deutsche Mannschaft im Juli 1932 auf der LTTC-Anlage den Titelverteidiger Großbritannien besiegte und erst im Interzonenfinale knapp an den USA scheiterte, schien sogar ein Sieg im Daviscup möglich, da mit Daniel Prenn ein weiterer Topspieler an Bord war. Doch der Freund, ein in Wilna geborener Jude, wurde im Frühjahr 1933 von den Nationalsozialisten aus der Mannschaft ausgeschlossen. Als „bisexueller regimekritischer Judenfreund“ war auch Cramm seit Januar 1933 „ein Star in Gefahr“ (Nordalm).

In jener Zeit hatte der Baron eine Affäre mit dem jüdischen Schauspieler Manasse Herbst. In der Tennisszene war das ein offenes Geheimnis. „Wir wussten, dass er homosexuell war. Er schien stets ein Gefolge von jungen Männern um sich herum zu haben. Aber keiner von uns hat sich darüber je viel Gedanken gemacht“, erzählte später sein Konkurrent Ladislav Hecht.

Obwohl die Nationalsozialisten die Strafverfolgung der Homosexuellen verschärften, umwarben sie den Tennisstar. Minister Hermann Göring, ebenfalls Vereinsmitglied bei „Rot-Weiß“, soll Cramm mehrfach aufgefordert haben, in die NSDAP einzutreten. Laut Donald Budge soll Göring sogar vor den Augen Cramms die Hypotheken jüdischer Banken auf Cramm‘sche Güter zerrissen haben, um ihn zu ködern. „Wenn das die Art ist, wie Nationalsozialisten Geschäfte machen, werde ich niemals Parteimitglied“, soll Cramm geantwortet haben.

Cramm wahrte, anders als andere deutsche Sportler, also Distanz zu den braunen Machthabern – im Bewusstsein darüber, wie gefährlich das für ihn wegen seiner sexuellen Orientierung war. „Ich spiele um mein Leben“, sagte er im Frühjahr 1937 laut Tilden. „Ich meine das ernst. Die Nazis wissen, wie ich über sie denke. Und sie wissen, was mit mir ist. Sie werden mir nichts tun, solange ich die Nummer Eins in Deutschland bin und gewinne. Aber ich muss gewinnen. Ich darf nicht verlieren, und ich darf nicht aufhören zu spielen.“

Angesichts dieser Umstände leistete Cramm Herausragendes. Zu einem Mythos des weißen Sports gerann jenes Daviscup-Match am 20. Juli 1937 gegen die USA, das über den Sieg im Interzonenfinale in Wimbledon entschied. Diese Partie, die von Cramm gegen Budge nach 2:0-Führung in fünf Sätzen verlor – der letzte dramatische Satz endete 6:8 –, galt viele Jahrzehnte später als das beste Match der Tennisgeschichte. Er habe das beste Tennis seines Lebens gespielt, sagte Cramm, als er Budge gratulierte. Es sei ihm eine Freude, gegen einen Besseren zu verlieren.

Als der Star von August 1937 bis März 1938 eine Welttournee absolvierte, reizte er die Nazis. In Boston beklagte er öffentlich den Ausschluss Prenns und erklärte, die Diskriminierung der Juden abzulehnen. Und in Australien schaute er „Im Westen nichts Neues“, den Film des Regime-Kritikers Erich Maria Remarque. Als er am 5. März 1938 nach Brüggen zurückkehrte, zum Stammsitz der Familie, verhaftete ihn die Gestapo.

Zwei Monate später, am 14. Mai 1938, wurde Cramm, inzwischen geschieden, wegen seiner Affäre mit Herbst wegen „Verstoßes gegen den Paragraphen 175“ zu einem Jahr Gefängnis verurteilt, andere Anklagepunkte wurden fallengelassen. Freunde wie Budge reichten Petitionen für ihn ein. Auch Göring soll sich für Cramm verwandt haben. Am 16. Oktober 1938 konnte Cramm das Gefängnis in Moabit wieder verlassen.

Seine Karriere als Tennisspieler erlitt mit der Haft eine Zäsur. Die Veranstalter der großen Meisterschaften in Paris, London und New York ließen ihn, weil er vorbestraft war, danach nicht mehr zu. Nach Ansicht vieler Fachleute hatte Cramm 1939 die Fähigkeiten zur Nummer Eins. Als Beleg dafür angeführt wird sein Kantersieg im Queen‘s-Club 1939 gegen Bobby Riggs, der kurz darauf Wimbledon gewann.

Cramm, im Mai 1940 eingezogen und zunächst in Holland stationiert, überlebte im Zweiten Weltkrieg die Ostfront und wurde im März 1942 entlassen. Er reiste oft nach Schweden, wo er zeitweilig auch Lennart Bergelin trainierte, der später Björn Borg coachte. Dabei überbrachte er auch Nachrichten des deutschen Widerstands. Die Gruppe um Stauffenberg, deren Anschlag auf Hitler am 20. Juli 1944 scheiterte, hatte Cramm als Verbindungsmann zu den Briten vorgesehen.

Nach dem Ende des Krieges 1945 gehörte Cramm zu den wenigen unbelasteten Sportlern. Als Mitgründer des Deutschen Tennis Bundes (DTB) war er mitverantwortlich dafür, dass der Dachverband schon 1950 wieder in den Weltverband aufgenommen wurde. Bis 1953 vertrat er den DTB im Daviscup und siegte 1948 und 1949 bei den Internationalen Tennismeisterschaften in Hamburg. In beiden Jahren wurde er zu Deutschlands Sportler des Jahres gewählt.

In die Schlagzeilen der Yellow Press geriet er, als er am 8. November 1955 in Versailles die reichste Frau der Welt heiratete: Barbara Hutton (die Ehe hielt bis 1961). Inzwischen verdiente Cramm sein Geld als Importeur von Baumwolle und Textilien. Als er geschäftlich wieder in Ägypten weilte, verunfallte er tödlich am 9. November 1976 in Kairo. In einem Nachruf nannte ihn Budge „the finest sportsman of all time in any sport“.

Ein Jahr später wurde Cramm als erster Deutscher in die Tennis Hall of Fame aufgenommen. Ein logischer Akt angesichts seiner weltweiten Popularität. „Nur einen Deutschen habe ich 1937 in England erlebt, dessen Ansehen auf der Insel völlig unangefochten war: den Tennisbaron Gottfried von Cramm im Wimbledonfinale“, sagte ein Mann, der in Oxford studiert und ihn 1937 in Wimbledon erlebt hatte: der spätere Bundespräsident Richard von Weizsäcker.

Erik Eggers, Dezember 2024

Literatur zu Gottfried von Cramm:

Marshall John Fischer: Ich spiele um mein Leben. Gottfried von Cramm und das beste Tennismatch aller Zeiten. Berlin 2009

Jens Nordalm: Der schöne Deutsche. Das Leben des Gottfried von Cramm. Hamburg 2021

Paula Stuck von Reznicek: Gottfried von Cramm. Nürnberg 1949